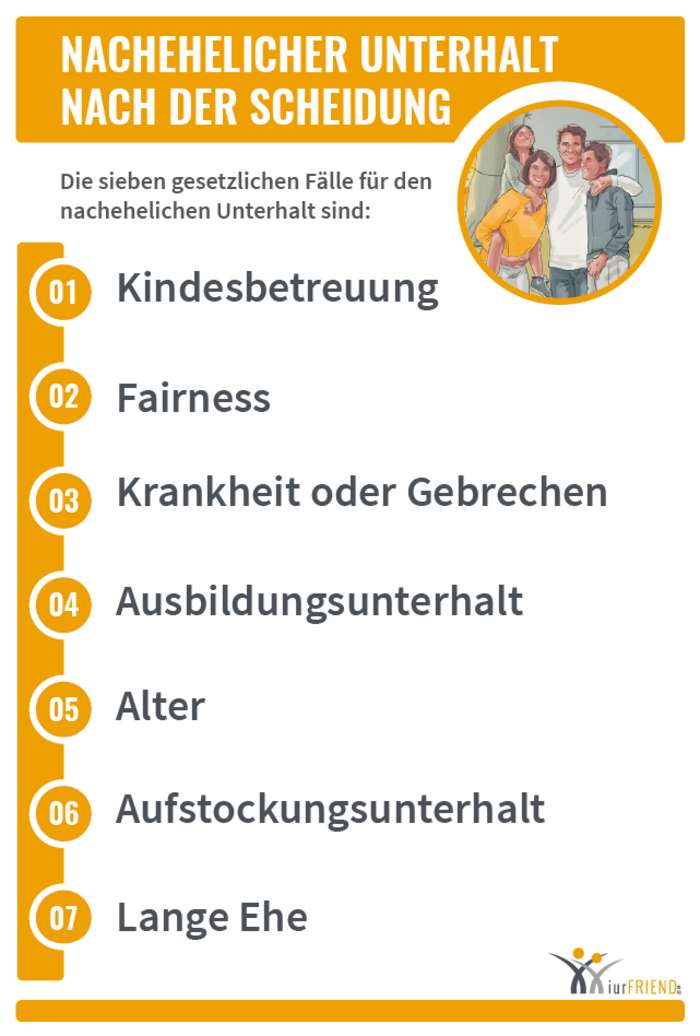

Nach der Scheidung haben Sie nur Anspruch auf nachehelichen Unterhalt, wenn Sie infolge Ihrer Eheschließung ehebedingte Nachteile hingenommen haben. In Betracht kommt neben der Kinderbetreuung, dass Sie zum Zeitpunkt Ihrer Scheidung krank, gebrechlich oder im fortgeschrittenen Lebensalter sind oder aufgrund Ihrer Lebensumstände keinen angemessenen Arbeitsplatz mehr finden.

Sind Sie lange Jahre verheiratet gewesen und haben insoweit Anspruch auf Ehegattenunterhalt, kann der Anspruch auf Unterhalt nach der Scheidung herabgesetzt oder zeitlich befristet werden. Nach der Unterhaltsrechtsreform im Jahr 2008 war es zunächst so, dass nachehelicher Unterhalt nur solange gezahlt werden sollte, bis der bedürftige Ehepartner sich beruflich neu orientiert hatte und es ihm/ihr zuzumuten war, den Unterhalt alleine zu erwirtschaften. Wer im fortgeschrittenen Lebensalter war oder wegen der langen Ehedauer aus dem Beruf ausgeschieden war, hatte damit seine Schwierigkeiten. Trotzdem trafen Familiengerichte nach der Reform viele Entscheidungen, die die Versorgung in solchen Fällen kappten und auch nach sehr langen Ehen die Unterhaltszahlungen auf wenige Jahre befristeten.

Um diese Ungerechtigkeiten aufzugreifen, stellte der Gesetzgeber im März 2013 klar, dass allein die lange Dauer einer Ehe genügen kann, um eine Herabsetzung oder Befristung des Unterhalts zu verhindern. Zu diesem Zweck wurde § 1578b BGB in das Gesetz eingefügt. Jetzt spielt auch die lange Ehedauer eine wichtige Rolle. Das Gesetz enthält keine Aussage darüber, wann eine Ehe lange gewährt hat und wann sie weniger lang gewährt hat.

Bezweckt wird damit ein besserer Schutz von bedürftigen Ehepartnern, die nach der Scheidung einer langjährigen Ehe durch die Beschränkung des Unterhalts nicht unverhältnismäßig stark getroffen werden sollten. Damit hat der Gesetzgeber das Kriterium der Ehedauer beim Unterhalt nach langer Ehe ausdrücklich als Billigkeitsmaßstab für die Unterhaltsbegrenzung festgelegt.