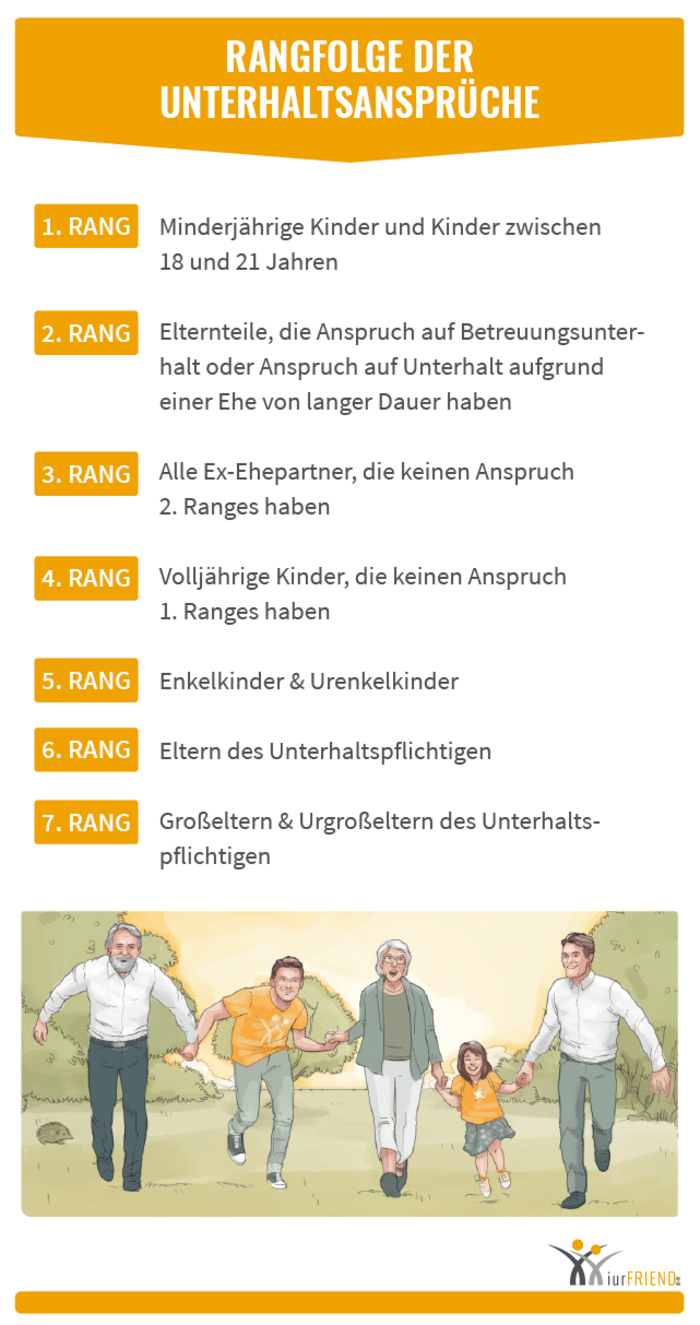

Reicht das Einkommen nicht aus, um alle Unterhaltsverpflichtungen zu erfüllen, geht das Unterhaltsrecht von einem Mangelfall aus. § 1609 BGB legt dafür eine Rangfolge fest, nach der Unterhaltsansprüche gezahlt werden müssen:

- Vorrangig sind minderjährige und privilegierte Kinder (volljährige Kinder, die sich in der Berufsausbildung befinden und bei einem Elternteil wohnen) zu unterhalten.

- Im zweiten Rang folgt der Ex-Ehepartner, der das Kind betreut.

- Volljährige, nicht privilegierte Kinder sind erst im vierten Rang zu bedienen.

Kann der Zahlende mit dem Einkommen nur den ersten Rang bedienen, muss sich derjenige, der im Rang nachfolgt, mit dem Rest zufriedengeben oder erhält überhaupt keinen Barunterhalt (einfacher Mangelfall). Reicht das Einkommen nicht einmal aus, um die im ersten Rang stehen Unterhaltspflichten zu erfüllen, ist das Einkommen nach Abzug des Selbstbehalts auf die Kinder aufzuteilen (absoluter Mangelfall).